近三年來,在疫情及消費者升降級的爭論中,消費品行業的增長率一直在較低水平徘徊,行業的低增長被嚴重“平均 后”:一方面元氣森林、九陽豆業、大窯等企業高歌猛進, 另一方面消費互聯網疊加產業互聯網,變革持續加劇,4G、5G、流媒體普惠,元宇宙、社群紛紛登場,工業互聯網也從試點到規模化推廣。

當下,消費品企業該如何轉型?我們通過對2000余家消費品企業持續的服務經驗,提出五力成長飛輪數字化轉型解決方案。

1

// 理解“數治”與“韌性”是前提

我們談“轉型”,很多場景下是用“數字”兩個字,也會為了體現數字化的智能而使用“數智”,但為什么建議換成治理的“治”呢?因為,數字化轉型的主體是企業自己,在云計算、物聯網、大數據、人工智能等數字物聯及智能技術的支持下,企業可以完成“業務數字化”及“數字業務化”,但核心主線依舊是對齊市場,創造價值,解決問題,獲取動能。

舉個例子,一家食品企業,高峰時曾年銷售額超百億元,為了應對業績下滑,開始關注C端營銷,嘗試“一物一碼” 以及對應的“營銷裂變”;另一家酒類企業,希望學習行業內先進做法,如下沉市場的終端小門店,可自主注冊下單,逆向拉通現有經銷商渠道分貨。我們與這兩家企業復盤了其價值替代,它們否定了自己的做法,在客群、物流利益差等因素下,這些轉型模式都不適合這兩家企業。

“治”和“理”都是針對企業自己。在數字技術的賦能下,如果只改變“短期客源”,沒有改變目標客群的價值傳遞,很有可能“來去匆匆”,給運營帶來一堆“后事”。此外,與“治理”同樣重要的,是“韌性”,但很多人并不理解“韌性”。韌性是覺察后的作為,如果僅通過引入外部數字化來提升內部管理與相關的能力,實現不了韌性成長,除非其順應外勢并構建解決企業真問題的能力。

2

// 行業低增長并不是穩定結構

據悉,消費品行業在疫情之后綜合增長率不到3%,很低,有些人問這是否代表穩態呢?不是,因為這個行業有巨大的消費互聯網市場,新的流媒體及社群、新技術等在加速落地,同時,博弈論也告訴我們,博弈的結構取決于內部各主體的意愿,于是一群新消費行業先行者,憑借各類優勢,實現了30%,甚至是100%的增長,這是一個低速增長的市場,更是被嚴重平均的市場,有些企業的高速增長是值得研究的,消費者的個性化或許帶來目標市場的細化,但在技術直達下,品牌以及鏈接的普惠,也許會帶來新的規模化。

3

// 轉型的起點只能是差距

為什么要數字化轉型?個人認為動機源于兩個字“差距”。本文希望通過一張產業大圖來展現,消費品行業的三十年變遷,產業巨變放大了哪些差距?這些差距的轉化就是銷售和市場的業績差。

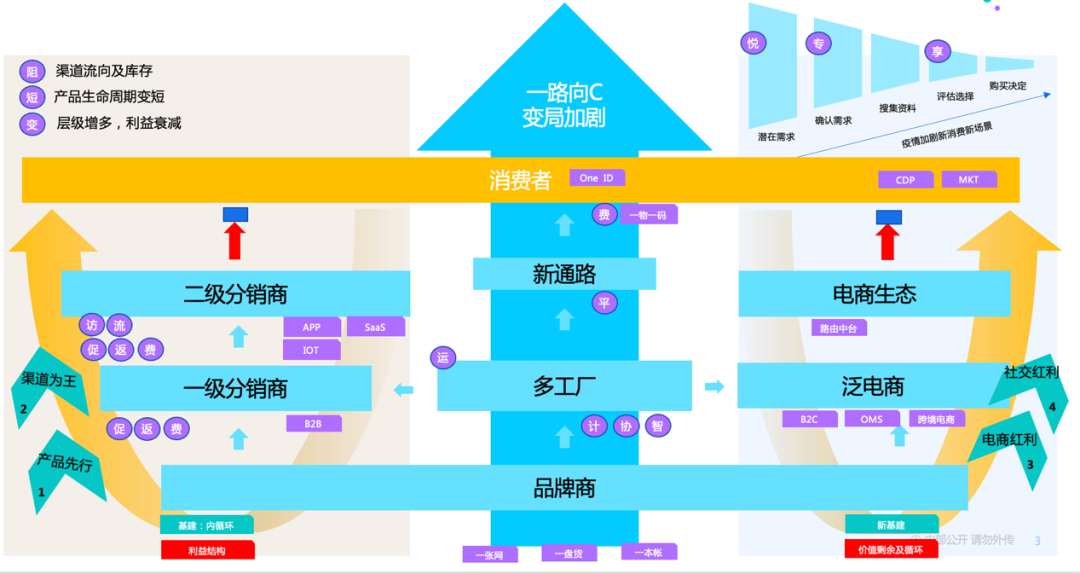

圖1 消費品行業產業變化圖

今天很多消費品企業,已經在利用“基建”成果。在基建驅動的這一側,經歷的兩個階段都立足于產品與渠道,“產品先行”就是第一個典型階段。曾經,食品企業的競爭力來源于渠道,數字化對應的是“返利、促銷與折扣”。比如返利,有很多場景,達到一定的銷售額返利,特殊品種返利、季度返、年度返、忠誠返等。但促銷返利的形式,還有更內核的實質。經銷商的重要性人人皆知,但管理經銷商的形式是促銷和返利,本質是占領了經銷商的流動資金,和它們形成利益共同體。但無論怎么占用都是“費用”,需納入集中管理。這就是“形” 和“神”之間、管理意圖之間的差距。

第二個階段,消費品生命周期在縮短,這意味著任何長周期的決策,都面臨著短消費周期的挑戰,進而帶來經營風險加劇。廠商希望能看到全局庫存,了解二級經銷商的進貨數量,甚至希望直接給它們促銷,提升費用直達效率。新技術下,消費巨變的市場不斷涌現嘗試,但幾乎沒有成功案例。因為,這是一種利益衰減的體系,同時,整體的“穿刺”“直達” 所解決的問題,給整個產業帶來多大的價值空間?這些價值空間多少分配給了參與主體?這是這個利益結構需要思考的本質。

第三階段是紅利,突出新技術的廣泛引入。比如平臺化的流量,誰先用是存在預判的,先進入者享有趨勢紅利。在廣東,很多美妝產業是通過小紅書崛起的,小紅書幫助企業極快觸達目標客戶。但成功不僅如此。有一個行業預判,美妝和護膚品之間有著巨大市場空間。當接受高等教育的中國80后和90后逐漸走入社會,他們不信賴廣告,更相信身邊人推薦,這就是小紅書的熟人推薦邏輯。

今天,很多直播類產業鏈更健全了,主播不用有貨,而是通過背后的生態進行保障,這是消費互聯網與產業互聯網疊加帶來的影響。在中國,有很多領先的消費互聯網企業,比如京東、阿里、抖音等,但對消費品企業都是普惠的嗎?技術是,但企業或許不是,這與線下“利”的本質一致。我們認為“鏈接正在混亂地沖擊著一切,但是因利而鏈”。價值鏈上的巨變都有新技術的影子。今天的領先企業,正在利用各種鏈接,改變著一切。如果鏈接成為普惠, 那什么才是重要的呢?答案是消費者,消費者也在變化。

4

// “以客戶為中心的利益結構”本質未變

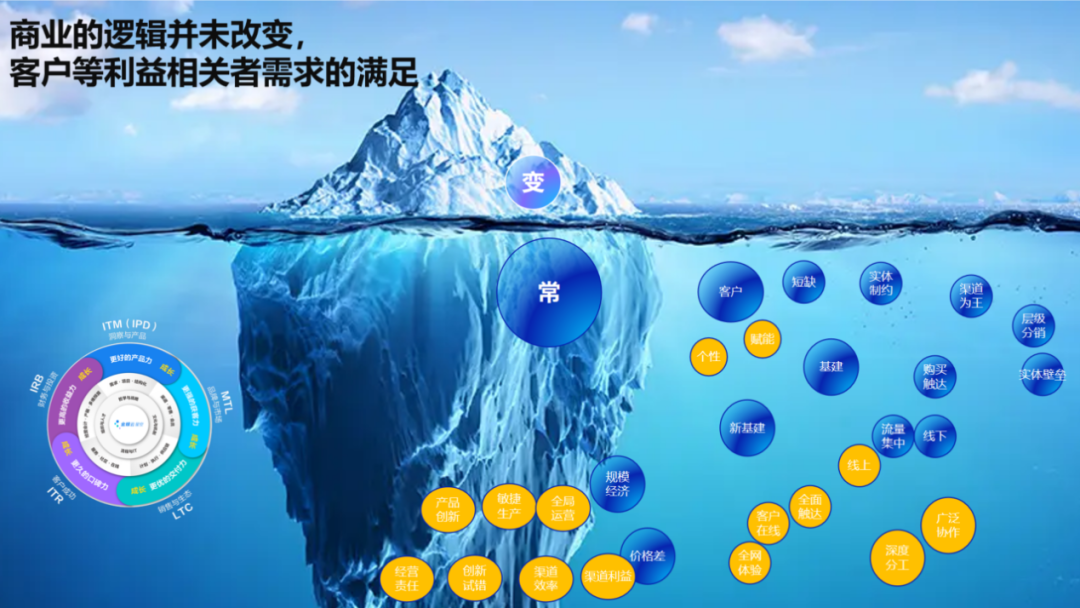

圖2 產業的變與不變

新技術對于產業的差距產生了放大和加速的作用,但我們要看到變化背后的“恒定”。例如渠道層級的企圖,從開始做一級經銷商到二級經銷商,一直深入到客戶,但也一直都沒有變化。因為早期短缺時代,服務一級經銷商就夠了。后來,生活物質豐富,需求開始個性化,產品生命周期開始縮短,客戶主權越來越重,所以渠道層級要求越來越深入。但無論如何,以客戶為中心是不變的,社會化物流、平臺化物流,本身就是一種服務,交易成本變低,企業邊界就被打破了。

由此推演,“以客戶為中心”的理念從來沒有變,從短缺到滿足,妥協于制約因素,在不同階段逐漸釋放;相對于以前,今天的新基建,客戶就是一群IP,客戶分類基于行為畫像,觸達到線上線下。原有消費品企業的核心成功要素是規模經濟,大量投入在費用層面,但今天很多是網絡經濟,看看那些崛起的品牌,它們有幾家實體工廠?他們知道如何高效地觸達消費者,如何賦能代工企業高效運轉。對應地,利益類要素也在進化,原先是經銷商價格差,但如今要管理整個渠道體系的利益分配。企業能準確滿足消費者的需求,需要一種快速試錯的應變能力。

營銷的本質,是滿足客戶需求;而商業模式創新,是一種利益相關者的新結構,核心是利益更多,價值創造更大。

5

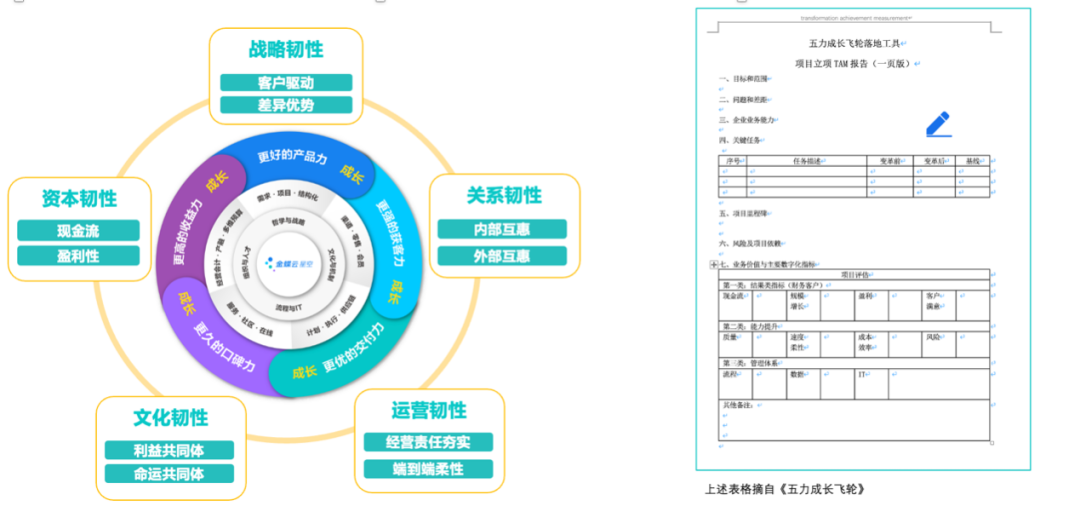

// 五力成長飛輪,加速消費品轉型

轉型必須圍繞價值全旅程,引入數字技術,提升生產力,優化生產關系,在流程建設中,形成相關的能力。企業的轉型,首先需要更好的產品力;同時,產品與服務是通過線上線下多層級通路,按照客戶習慣、渠道優勢和“產業利益區”進行選擇和編織,這是更強的獲客力;外部需求到產品生產,需要更優的交付力;而以客戶為中心,需要動態地改進上述環節,利用數據優化流程,以獲得更久的口碑力;最后,更高的盈利,既是結果也是檢驗。上述價值識別、傳遞、創造,到評估及計量,每個環節都有對應的能力,首尾相連,互相促進,形成企業成長的飛輪效應,獲得可持續的增長,這就是金蝶結合大量企業實踐,提煉的“五力成長飛輪”模型。

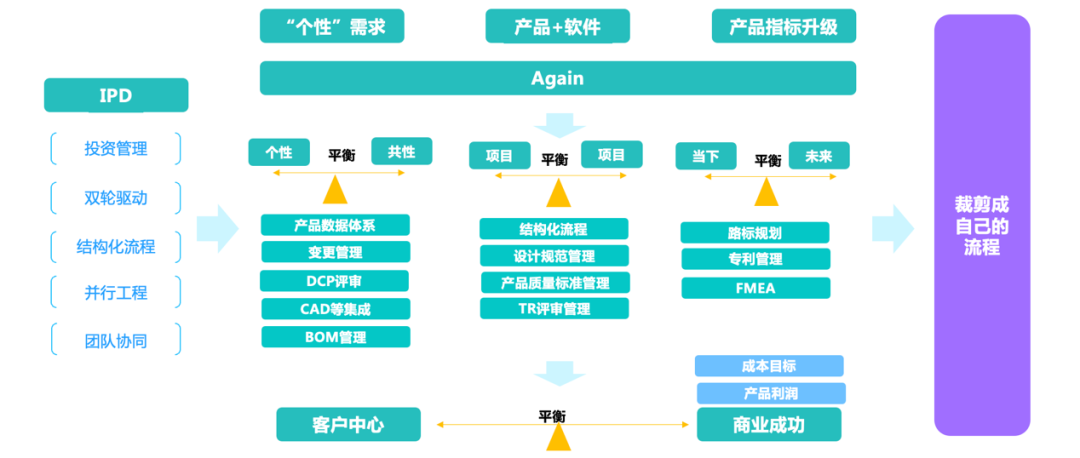

圖3 更好的產品力

首先,更好的產品力。強產品力并不是天然形成的,是在市場、競爭、技術、客戶等因素下有針對性的積累。例如2012年主流互聯網企業發現,來自圖片、視頻類的訪問量遠超過文字,移動端的訪問也首次超過線下。于是天貓、微信 以及華為手機等應運而生。在華為IPD中,有一個蜘蛛形的網狀圖,其中有一系列的核心指標,每個指標都是關鍵的要素,這些指標跟對手相比,形成了一個包圍圈,進而實現這些指標,從對手的圈中突破,這叫破圈,路標也因此產生,這個是指導研發的大頂層。

對于提升產品的內外部指標、個性化、硬軟融合帶來的各個項目。在這個層級,需要做很多平衡:個性與共性,當下與未來、技術與商業成功等等。集成研發體系有五個核心原則,開發任何一個產品應該都視其為一次投資,財務需要有對應的能力。每個原則,都有PLM的產品服務能夠得以滿足。

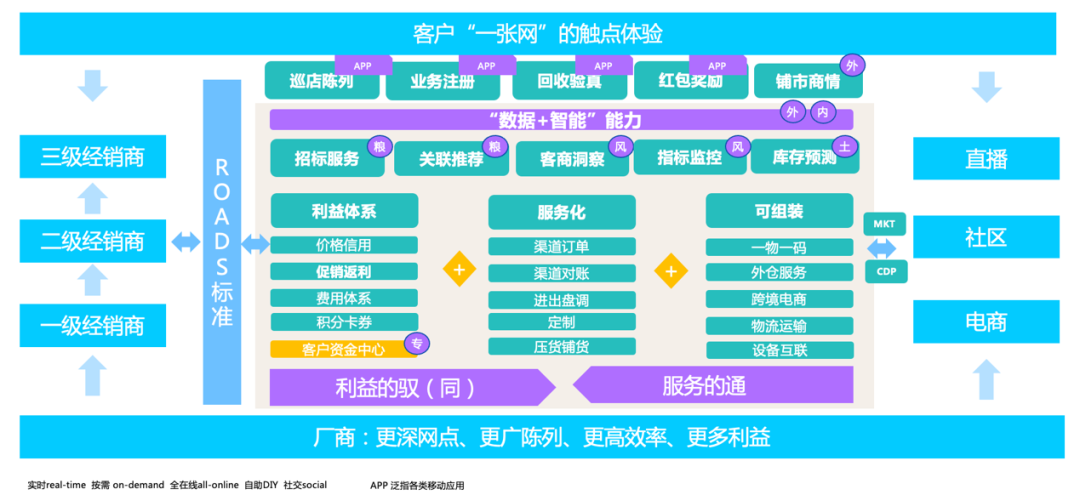

圖4 更強的獲客力

其次,更強的獲客力。所有的“五力”都圍繞客戶,更強的獲客力離不開客戶。以白象方便面為例,企業通過車銷業務,讓每個線路的送貨司機按規定的行駛路線拜訪經銷商,并需現場拍照經銷商門店陳列,讓品牌方更好地掌控經銷商現場商品陳列,實現品牌市場露出的標準化管理,這也是業績支撐與掌控行銷的前提。每一個獲客力的提升都有商業邏輯,對于B2B,不是把訂單放上去,而是提升周轉和準確性。對于廠商來說,需要更深層級的網、更廣的陳列、更高的效率、更多的利益,但獲客的目標不能丟。

對于各類技術落地,有兩點很重要:第一是利益的 “馭”。如果沒有足夠的商業價值設計,商業是很難驅動的。第二是服務的“通”,全局的進出盤調,如何結算,優先級如何,把兩者在一套系統里打通,營銷的創新才會有落地的土壤。

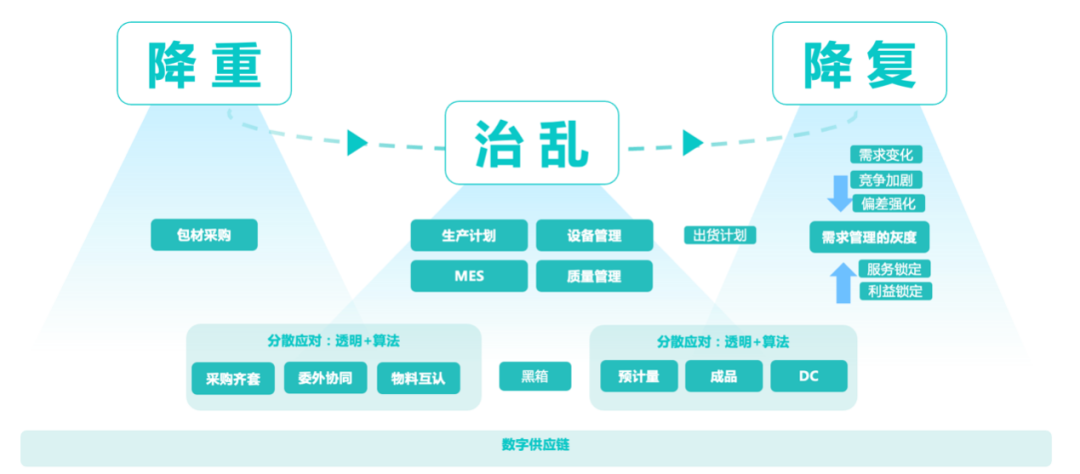

圖5 更優的交付力

再次,更優的交付力,即端到端的交付過程。在華為,有一個很重要的流程LTC;核心就是“降復、治亂、降重”。供應鏈就是在營銷端降低復雜度,復雜對于任何情況都是風險。供應鏈前端復雜,這個復雜是為應對后端應對的“亂”,對于消費品行業而言,都是相對簡單的,這是由流程性的生產特性所決定的。而后面的降重就是采購環節,其節拍及協作能力也是很重要的。

在這里,需要強調兩點:一是管理的灰度。在數字化轉型中,很多模塊都在影響需求管理,放大波動性,這是一種動機層面的強化,叫偏差強化。二是分布式算法。訂單隨時在變,生產看不到訂單的變化,原料是否送到,能保證供應鏈的實時嗎?不能。全鏈路上的人都希望有算力來優化自己的行為,所以在端到端的交付流程中,非灰度和分布式的能力,無法獲得更優的交付力。

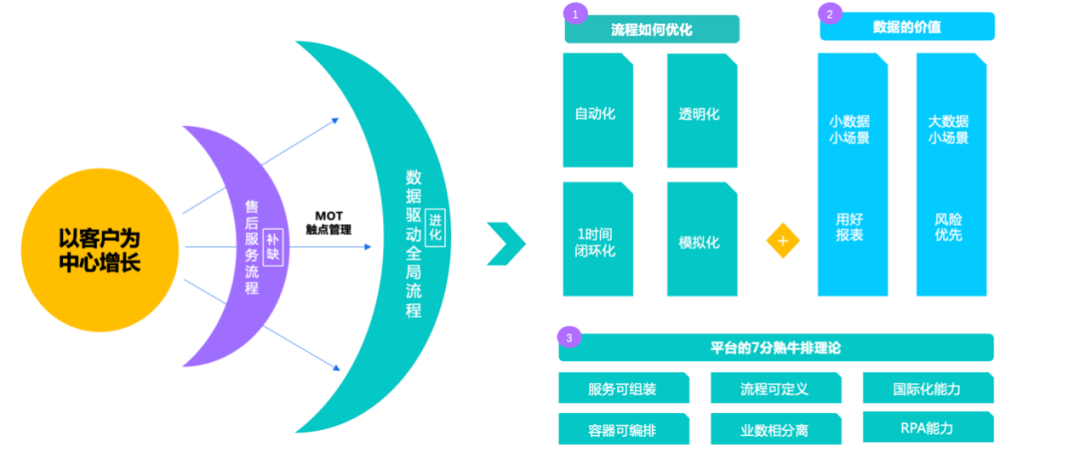

圖6 更久的口碑力

從次,是口碑力,口碑不僅是售后,是驅動企業流程的動態適配,客戶在不斷變化,營銷端、生產端、采購端的流程都是動態變化的,這就要求系統要有端到端的能力,支持流程的動態調整。

而流程價值到底如何產生?自動化、透明化、模擬化、第一時間閉環化。什么叫模擬化?比如這條運輸線路運送哪些訂單運費最低?這輛車如何裝載最滿?這就叫模擬。讓決策者有信息,就是“讓聽得見炮火的人來決策”的核心。

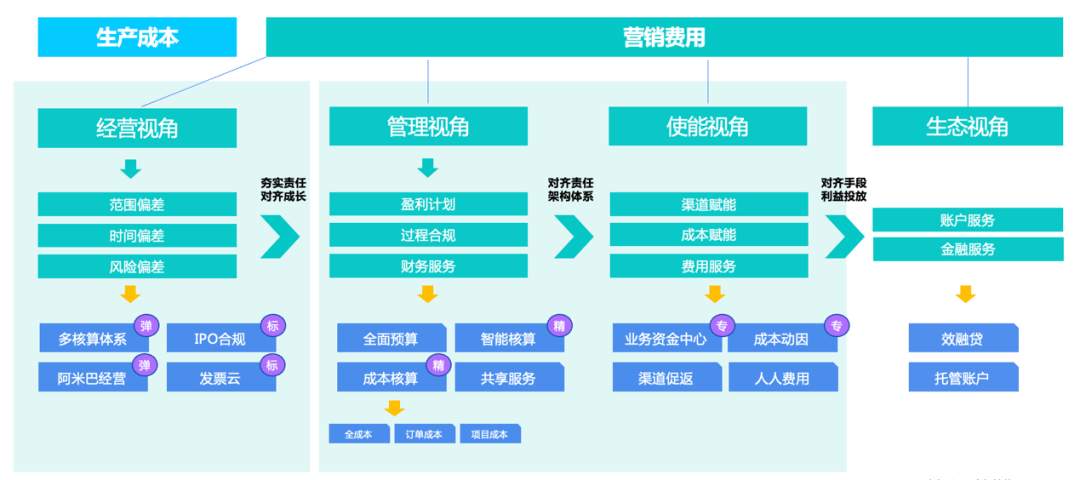

圖7 更高的收益力

最后,是更高的收益力。對于消費品而言,營銷費用是關鍵。主要有這四個視角可以提升利潤。第一是經營視角,它夯實盈利責任。消費品企業普遍是存在經濟運輸半徑的。誰對小批量費用負責,通過預算管理可以解決嗎?也許可以,但需要強調經營責任。清晰的邊界支撐將有助于責任明晰和清晰的經營結果。第二是管理視角,管理的是端到端,從計劃到執行到反饋,比如盈利的相關計劃、過程的合規、全面的預算等,會有很多財務要轉化為服務、業務場景。外部的創新服務也是關鍵,例如供應鏈金融。

立足于以上視角,才能構建可持續的“自盈利能力”和“共生利益體”。

6

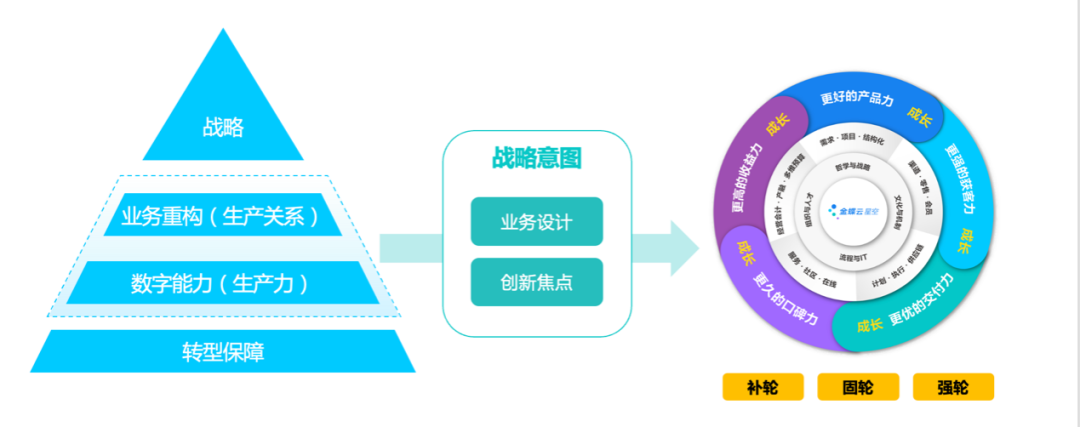

// 戰略牽引的五力成長飛輪

圖6 戰略牽引

就五力成長飛輪而言,在各力的構建中,強調對環境機會的把握,強調數智技術的落地,但更側重于運營層,以端到端的價值流程來構建閉環,我們建議以更為突出的戰略來驅動飛輪的運轉。同時,戰略的審視,也有效地解決企業資源短缺問題,在各個力中快速識別重點。

企業要立足差距,通過戰略復盤來識別機會威脅,進行業務設計和創新焦點設計。同時,也要注意生產力和生產關系的適配,前者是新技術,后者是更具穿透性的鏈接。在識別后,就可以進行“五力”適配。在輪子的建設中,需要強調各力的“偏心”和一圈又一圈的不均衡。如果新消費時代,沒有新產品,就進行交付力、收益力的管理,由于產品力不足,收益力也會下降,輪子也會越轉越小。因而飛輪是企業與利益相關者的大價值強閉環,既依托于內部,也要強調內外部利益相關者,否則只是場景下的數字服務而已。

7

// 激蕩環境下的韌性建設

大變局時代下,企業需要韌性。韌性是一種對外部變化的響應及保持發展的能力,作為企業,核心不是自身的價值,是別人需要我們的價值,因而第一個韌性叫“戰略韌性”。企業需要自問,能不能與客戶共生?在生態中為什么是獨立的?第二個是“關系韌性”。員工愿不愿意創新?供應鏈是否緊密、更具效率?經銷商是否有更多的盈利能力?第三個是“運營韌性”,即灰度。智能算法會讓企業更具應對外部的能力。第四個是“文化韌性”,與員工的關系,是否構成利益共同體、事業共同體、命運共同體。第五個是企業需要回歸到“資本韌性”,盈利很關鍵。

鏈得更遠,鏈得更深,價值創造越大、越敏捷、效率越高,甚至有額外的能力應對變化,這些都是韌性。但要有對市場的敬畏,在數字化建設中,通過一個個嚴謹的項目,嚴格的評估基線,嚴格地評估潛在的價值與風險,最終才能邁向企業的“數治”與“韌性”。

公司地址:上海市浦東新區盛榮路88弄1號樓314室